シェイクスピアはドン・キホーテをどう読んだのだろうか? 考えられていい問題だと思うが、私が知り得た範囲では、そうした研究が進んでいる気配はない。英文学とスペイン文学の間の溝に落っこちてしまったのかもしれない。この課題を検討するために、まずは「カルデニオの物語」当時のシェイクスピアの状況を簡単にみておこう。

劇作では、1610年頃に書かれた「テンペスト」が最後の単独作品で、後の三作は共作となる。私生活では故郷での不動産投資に成功、シェイクスピアは金持ちになっていた。演劇の第一線から、また中心地ロンドンからも退こうとしている。内心を知る由はないが、未練たらしく演劇世界に留まるつもりはなかったらしい。芸術に人生をかける――そうした芸術家像はまだ知られていない。

シェイクスピアと幾人もの共作者との関係について、記録はあまり残っていないようだ。失われた「カルデニオの物語」については尚更。当時英国でも評判のドン・キホーテから、特にカルデニオのエピソードが選ばれた理由について、二組の男女の関係が裏切りを介して変化しハッピーエンドで終わるプロットがシェイクスピアの好むところだったから、とする説がある。

そうした見方は、二人の同時代の「天才」を矮小化するものだ。シェイクスピアがセルバンテスに出会って、ありふれた筋立てのエピソードをつまみ食いしただけ? そんなわけないだろ、と私は思うのである。「カルデニオ」-「二重の欺瞞」におけるドン・キホーテの影響について、より深く検討されて然るべきだ。

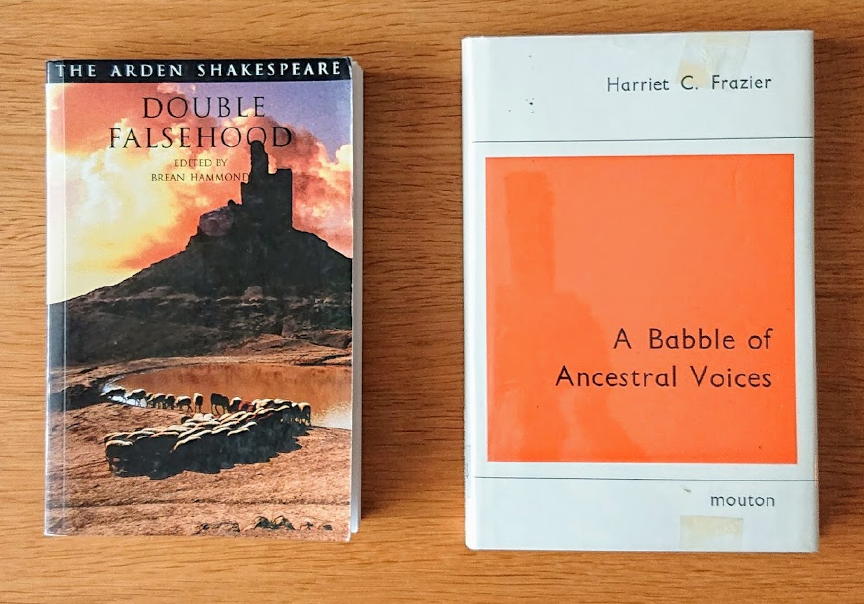

さりながら、残っているのは不完全な「二重の欺瞞」だけである。しかし、ここは袋小路ではない。かつて「二重の欺瞞」をティボルドの完全な偽作とする説もあり(上掲写真右の著者ハリエット・フレイジャーや、ティボルドと同時代の大批評家アレクザンダー・ポープなど。ポープはティボルドを『愚者列伝』にあげて徹底的に虚仮にした)、先述のようにゲイリー・テイラーらがこれを覆したものの、認めない論者もいる。

だが批判者の多くも、ティボルドが全てを作りだしたと決めつけておらず、残された「二重の欺瞞」には手が入りすぎていて、シェイクスピアの手跡は見わけ難いとしているのだ。一方、テイラーらも劇にティボルドによる改変があることは当然の前提としている。「二重の欺瞞」を手がかりとするには、「オリジナル」から何が変えられたのか検討しなくてはならない。

カルデニオの語りからストーリーを抽出し、筋立てに不要のものは削除する――「二重の欺瞞」はそうやって作られている。全体が短く、新オックスフォード版では他の劇が70~100ページほどに対し、50ページに満たない(どちらも注釈等含む)。キホーテ、サンチョ主従も省かれている。テイラーは、劇中で説明されない不可解な二人組は、キホーテを故郷の村に連れ帰ろうとする床屋と助祭であり、元の「カルデニオの物語」では、彼らと共にキホーテ主従も登場していたと推察する。

もう一つ大きな改変は、登場人物の名前がすっかり変えられていることだ。主人公はフリオ。当然、タイトルも違っている。ティボルドは、受け継いだ原稿がすでにそうなっていたと主張するが、17世紀後半に改変されたという元の原稿版の「二重の欺瞞」が上演された記録はない。このことはティボルド偽造説の根拠の一つとなっている。

アーデン版『二重の欺瞞』(上掲写真左)の編者ブリーン・ハモンドは、名前とタイトルを変えた経緯を次のように推測する――18世紀初頭、二流の劇作者トマス・ダーフィが「ドン・キホーテの滑稽な物語」と題して低俗な喜劇ミュージカルを制作、中でカルデニオのストーリーを語り、カルデニオとルシンダを登場人物として使っていた。この「ドン・キホーテ」は何度も復活上演され、「二重の欺瞞」も同じ劇場、同じシーズンに初演されることから、ティボルドはダーフィの直接的な競争相手と見られたくなくて変えたのだ、と。

私見によれば、ドン・キホーテのカルデニオから「二重の欺瞞」への最も大きな改変は第3幕2場、カルデニオのフィアンセの美女ルシンダと、友人カルデニオを裏切ったドン・フェルナンドの結婚式の場面である(以下、できる限りドン・キホーテの人物名を使用する)。タペストリーの裏から式をうかがっていたカルデニオは、ドン・キホーテでは、ルシンダが「結婚します」と誓って気絶するのを見た後、混乱する式場から静かに退出する。

一方、「二重の欺瞞」のフリオは、ルシンダの父がドン・フェルナンドに娘を与えようとしたところで、タペストリーの影から乱入、結局護衛につまみ出され、ルシンダはその後で気絶する。やがて山中の半狂人となるのは両者同じ。小説と戯曲、カルデニオとフリオ、表現された両者の性格がまったく違うものになるのはお分かりだろう。しかし、ここを重視する論者は少ない。

前回引いたグリーンブラットの言を借りるなら、「二重の欺瞞」のフリオには行動の企図と実行の「合間」が全くない。裏切られた男が直情的に式の場に躍り出るだけだ。一方セルバンテスのカルデニオは、復讐の企図と実行の合間から逃げだしてしまう。「死よりもっと厳しい罰を自分自身に加えようとしたのです」(牛島信明訳)そうして、逃げ出したことで、恐ろしい「合間」が彼の心に住みつくことになる。

狂気と正気を行き来するカルデニオを、ノースロップ・フライがハムレットに用いた言葉を借りて言い表すことができる。カルデニオの魂は自分の中の牢獄でのたうちまわっているのだ、と。ハムレットの作者が、ドン・キホーテを読んだシェイクスピアが、フリオのような単純な男を主人公にしたいと思っただろうか、と考えてみるべきなのだ。そんなわけない、と私は思うのである。以下、次回。

文献リスト

Lewis Theobald、William Shakespeare、Brean Hammond 編 Double Falsehood Or The Distressed Lovers、Bloomsbury Arden; 3rd Revised版、2010年

ノースロップ・フライ、石原孝哉、市川仁訳『ノースロップ・フライのシェイクスピア講義』 白水社、2009年