カルデニオとシェイクスピアをめぐる読書を続けている一環で、タイトルの映画をAmazon Prime Videoで見ました。とんでもなく良くできた作品でした。ジョン・マッデン監督。1998年制作、翌年日本公開。シェイクスピアは変わらない敬愛の対象なので、見ていたっていいはずなのに初見でした。「濁った激流にかかる橋」の連作を書きつつ、学科を作るのに右往左往していて、気持ちに余裕がなかったのでしょう。

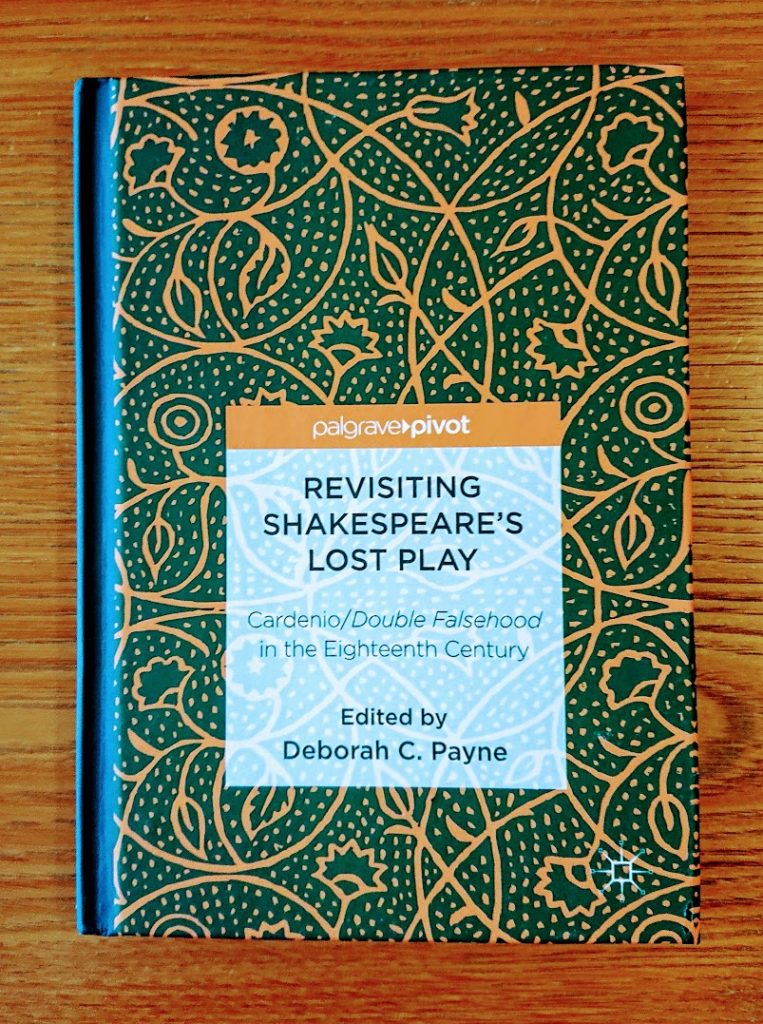

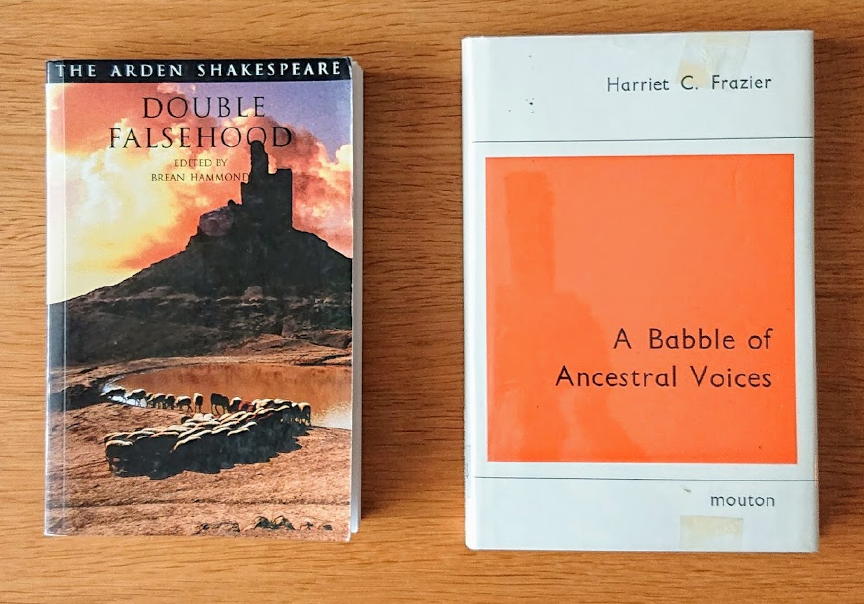

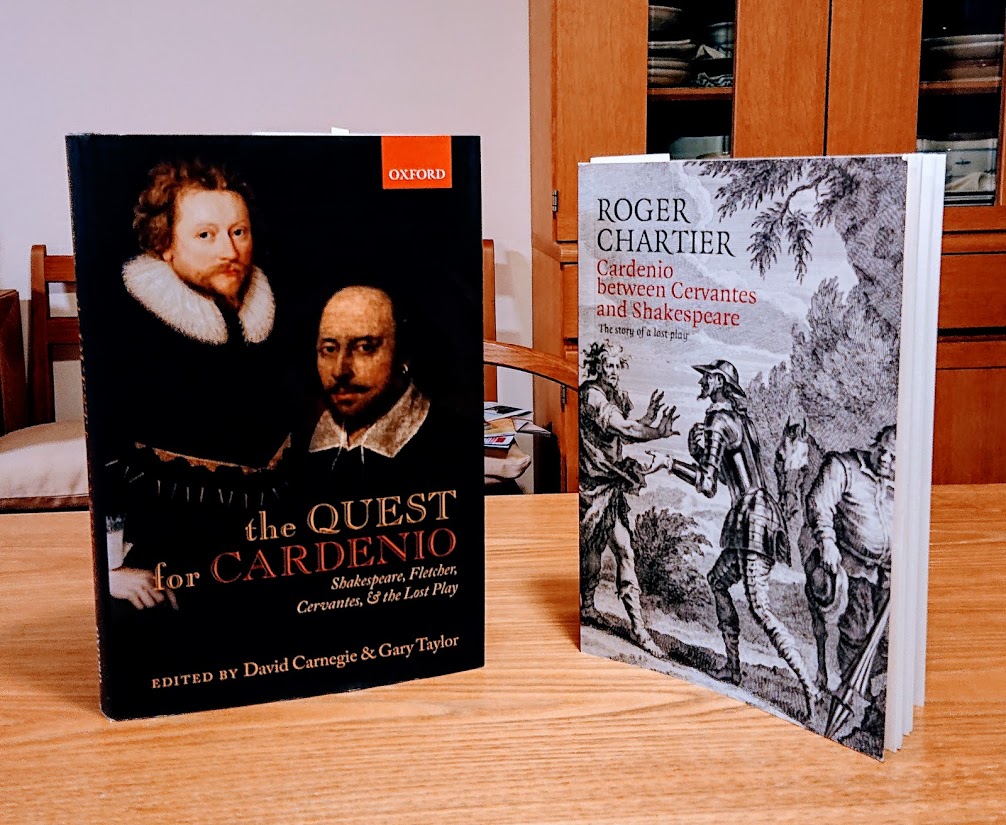

全くアカデミー賞を取るのにふさわしい。制作陣の知的水準の高さがエンタテインメントとして完璧なものを生み出す礎になっており、そこがとてもイギリスっぽい感じがします(私の書き方は何だかバカっぽい……)。スティーヴン・グリーンブラット(#64参照)は、自作のシェイクスピア伝記のアイデアを、同作の脚本家の片割れマーク・ノーマンと話をしていて得たと記しています。

ロミオとジュリエットの嘘のメイキングとも言える内容で、モンタギュー家とキャピュレット家の戦いの場面の稽古中に、ライバルの劇場主たちの襲撃を受けて本当の剣戟になるシーンには大笑いしつつ、何といううまいやり口だと驚嘆しました。その他、いくらでも褒められます。でも、不満がないわけじゃありません。 続きを読む