前回、春日蔵首老は常陸国風土記の書き手である、とこのブログとしての結論を出した。補足すべきポイントがある。一つは、撰述者が複数である可能性。もう一つは、その結論が「ある程度の客観性」(#78)を有し、「高い可能性」(#75)を実現したのか検討すること。

前者については、ブログを書く途中で、私は老を書き手の一人だと考えるようになり、そのことについて何度か触れた。常陸国風土記中の複数の文体が混淆していることは先学の指摘するところで、たとえば三浦佑之氏は複数説を明示的に語っているわけではないが、#75の指摘はその可能性を示唆するものだろう。そうした文体の違いを、複数の撰述者が関わったことによるとみなすのは自然だと考える。

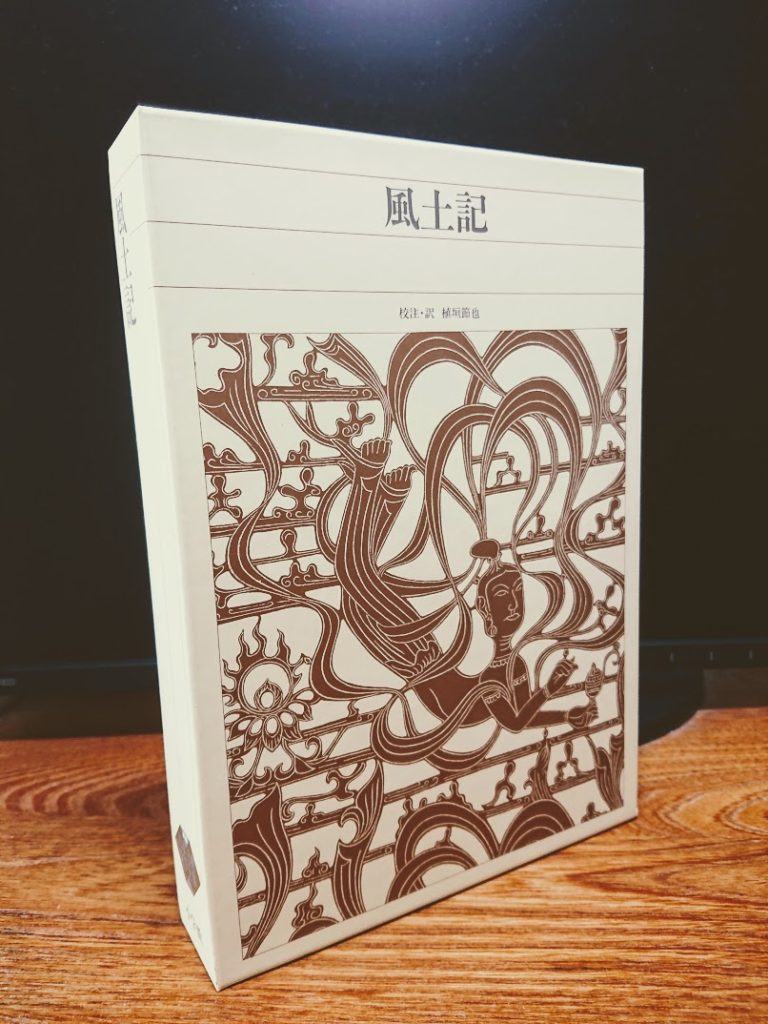

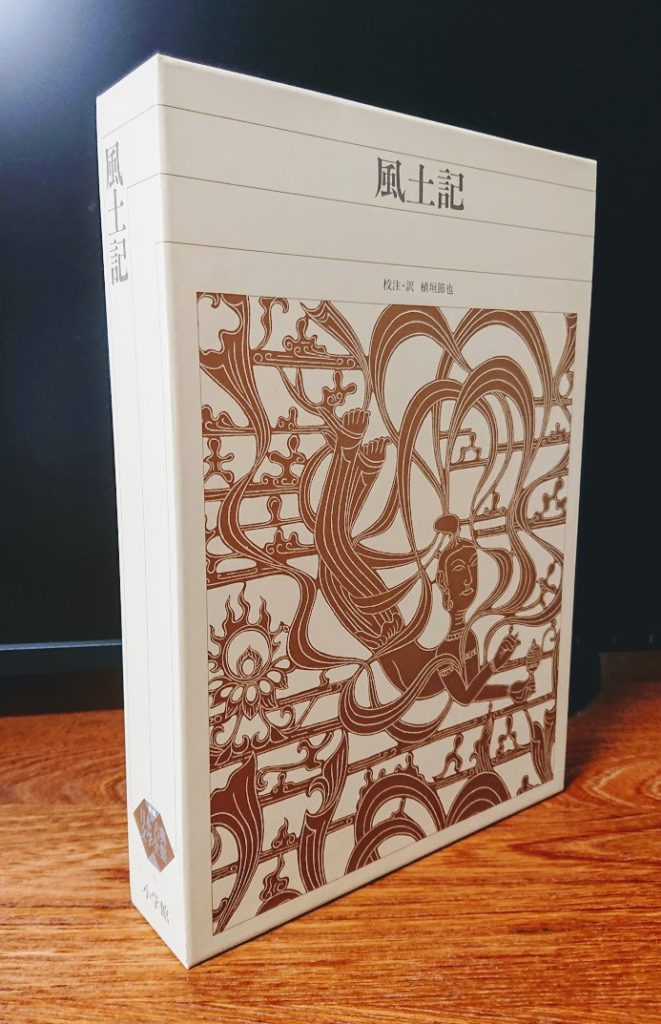

候補者は三人の国司と、その下僚である老と高橋虫麻呂。私は以下のように考える。和銅元年(708年)に常陸守となった阿倍朝臣秋麻呂は、和銅6年5月、「風土記」編纂の詔が出されると、歌人・文人として知られ、恐らく秋麻呂と私的なつながりのあった老を常盤介として呼び寄せる。老が和銅7年(714年)正月、従五位下に叙爵したのは、介に必要な冠位を与えるためだった、というのが私の見立てである(#80参照)。老は常陸国風土記撰述の任にあたり、領国各地からの報告に、自らの見聞も重ねて「解」の原文を作成した。