なんと、『誰も教えてくれない聖書の読み方』をさらに先延ばしにして、「その本はなぜ面白いのか?」#60に突入します。エリック・マコーマック『雲』があまりに面白く、どうしても書きたくなったのです。

年末年始、エリック・マコーマック『雲』(柴田元幸訳)を読んで過ごした。450ページ強もある長編小説ながら、最後の方になると読み終えるのが勿体ないという気分になった。こんなの、いつ以来だろう? 読み終えるのが超嬉しい旧約聖書とはまさに対極だ。しかも、実のところ、好みかというと、そうではない。マコーマックは知らない作家だったし、この先別の作品を読むかどうか分からない。

痛みや残酷さ、怪異や怪物的存在を前面に立てる種類の小説が苦手で、自分でも書いたことがない。『雲』はまさにそうした小説なのに、夢中になって読んだのだ。何度か頭痛とじゃんけんすることになったが、この本を読むためなら負けても構わないと思っていた。そうなると意外に負けないのである。面白くて先へ先へと進んで行けるから、変に集中しないでも作品に入り込めるためか(この辺も旧約とは対極)。面白さには、こんな功徳もある。

好みではないのに面白いと感じたのは、なぜだろう? 一つは、現実ならざるものを現実と境目なしに、リアルであるかのように描くマジックリアリズムの作風(今や懐かしい?)だ。これは私にとってツボだが、それを怪異や怪物と結びつけられると嬉しくない。作品の起動力となる、地上を鏡のように映す「黒曜石雲(obsidian cloud)」はまさにリアルでマジックな怪異である(科学的に説明され得るが現実には起こったことはない、らしい)。

黒曜石雲……? あれ、レワニワ図書館にはライアン・クードゥー(Ryann KuuDoo)の小説『黒曜石のマスクの下で(Under the Obsidian Mask)』が収蔵されているはずだ。もしやクードゥーは、マコーマックにインスパイアされたのだろうか? あるいは作中登場するRev.K.Macbaneの”The Obsidian Cloud”をクードゥーが読んでいた可能性は……? が、何しろ私は『黒曜石のマスクの下で』を未読なので確たることは言えないのである。

『雲』はまた小説についての小説でもある。始まりでは、「ドン・キホーテ」のように作者の代理の作者が語り出すのかと思わせる。しかし本編はディケンズのよう。荒涼としたスコットランドの炭鉱町の貧しい家に育ったハリー・ステーン(語り手でもある)が、愛情深かった両親を失い、一人孤独に世界に迷い込んで、一癖も二癖もある人物たちと邂逅する。

そうした人物たちの厚意で、主人公ハリーは金銭や人間関係においてステップアップしていく。これもディケンズ風だ……と思う。ごめんなさい。正直いうと、私はディケンズをまだ最後まで読んだことがない。わらしべ長者のように表現すべきだろうか? しかし、わらしべ長者もちゃんと読んだり聞いたりしたことがないのだった。

そもそも題名からしてアリストパネスを連想させ、他にも様々な古典が参照されていそうだが、私には分からないものが多かったはず。さらに、何ということか、訳者の柴田氏までもが小説の小説に参加している。主人公ハリーはとある船中で多くの小説を読むのだが、読者は、彼の読書の一部を訳者あとがきで「体験」できる仕組みなのである。

ハリーと、後に重要な狂言回しとなる揚水ポンプ技師の二人が「ラマンチャ金鉱」で出遭う怪異は、まさにドン・キホーテへの「オマージュ」だ。しかし、ハリーは、キホーテとは大違い、作中一番の常識人である。一方、周囲は(両親以外は殆ど)みな狂っている。愛に飢えた孤児であり、冒険を求める以外の属性は彼には与えられていないとさえ思える。それで語り手兼主人公としては十分のようだ。この小説の一番の魅力である巧みなストーリーテリングにおいて、ハリーに特別なキャラクターはいらない、らしい。

節、章、部の区分はそれぞれ短く、相互の連続や断絶の具合が絶妙で、ぐいぐい引き込まれていく。ドン・キホーテ式の脱線や「物語の中の物語」はこの小説ではほとんど見られない(後者が必要最小限、控えめに)。上述した「小説の小説」といったポスト・モダン風味はストーリーテリングを妨げないどころか、小説の一部として同化している。

ストーリーテリングのために、作者が切り捨てたものがある。たとえばハリーはその「孤児性」において特化させられている。両親は大学生の年齢まで健在なのだが、父母共に孤児なので、突然二人が死ぬと主人公は一挙に天涯孤独の身となる。生まれ育ったトールゲートの町にも、通った大学にも、ただ一人の友達も知人もいないかのようだ。

彼は何人かの女性と関係を持つが、常に女性の方から彼に好意を寄せ、セックスを誘って来る。例外はない。なぜそうなのかハリー自身が訝っているが、孤児であるおかげで鼻持ちならない主人公になることから免れている。こうした切り捨ては(具体例は挙げないが)他の面でもみられる。ストーリー展開のために必要な割愛だったと理解はできる。少なくとも頭痛持ちの読者としての私はこれを肯定する。が、頭痛をこじらせても面倒くさいドン・キホーテや旧約聖書と戯れていたい方の私は、これに不満を……言いません。だって、面白かったのだもの。

2014年刊の作品だが、コンピューター、インターネット、スマホはおろか携帯電話も登場しない。それらが登場する前に物語は終わる。奇想に満ちた小説世界には、それに相応しい世間の常識から外れた幾組もの男女のカップルが登場し、主人公を惑乱する。しかし、全て男女なのだ。いつの間にか、ポリコレ的風潮に批判的な私ですら、男女のカップルだけでは多様性が十分でないと感じるようになっているらしい。しかし、それが作品の傷とはかけらも思わない。

著者エリック・マコーマックは1940年生まれ。常々70歳くらいまでに、また小説が書けるようになりたいと思っているのだが、マコーマックのおかげで、なお数年の猶予を得られた思いだ。が、自分の頭の具合からすると、マコーマックのひそみにならうなどおこがましい。自戒しておこう。

それにしても、今日はもう大分長い時間PCとにらめっこしているのに、頭痛とじゃんけんしないですんでいる。面白い小説のかくも広大な効用に感謝するためにひれ伏したいところだが、頭を下げると頭痛が誘発される場合があるので、思うだけにとどめることにする。

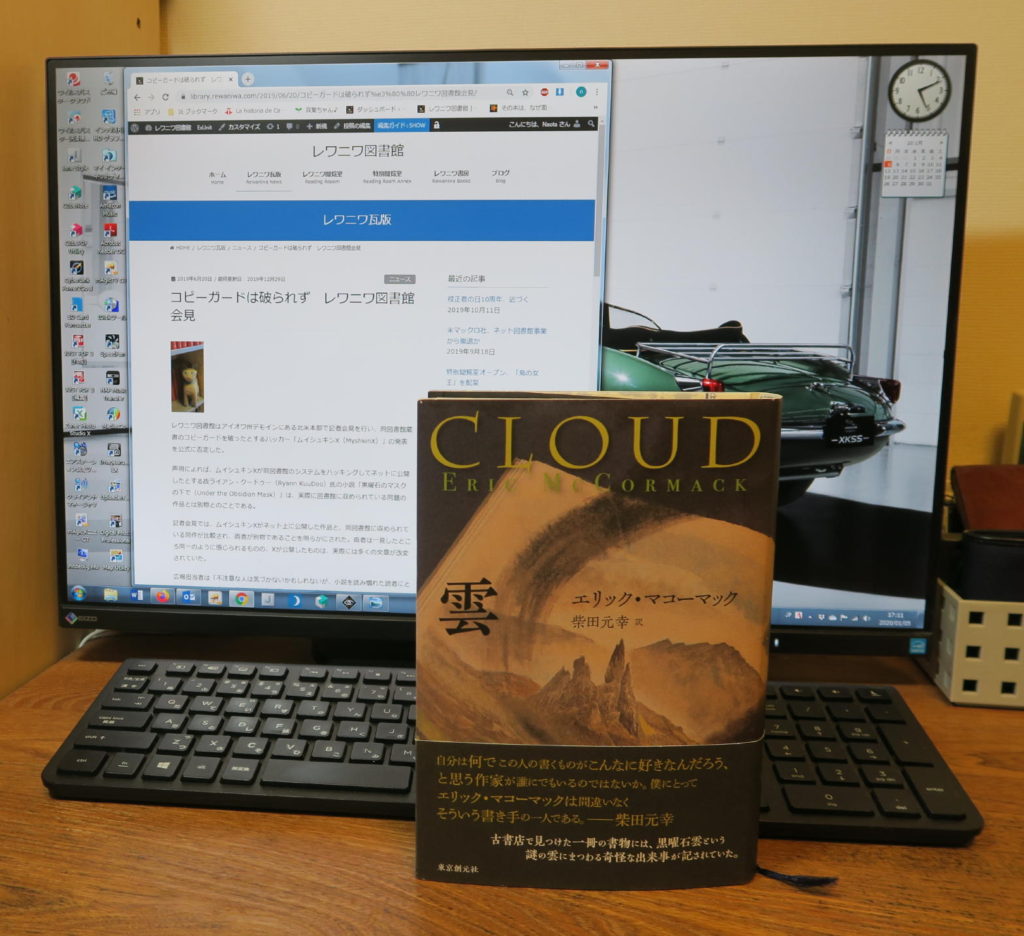

エリック・マコーマック『雲』柴田元幸訳、東京創元社、2019年。