シェイクスピアは、ドン・キホーテのカルデニオを「二重の欺瞞」のフリオに取り替えたりしない。ハムレットの作者の目に、復讐の企図と実行の合間から逃げ出して内省する半狂人と、直情的に修羅場に躍り出てしまう考えのない若者が同じに見えるはずはないのだ。近代以前のヨーロッパ人が内省をしなかったわけではないだろう。内省という精神的な営為がまだ認識されていなかったのだ。

そうした人々にとってカルデニオは理解し難く、フリオは受け入れられやすい。その上、単純な青年は劇をスペクタクル化する。セルバンテスの原作にしたがって、緊迫した結婚式の場面が活劇でなく主人公の独白に続くとしたら、観衆は喜ばないだろう。絶頂期のシェイクスピアがハムレットのような素晴らしい独白を書くのでなければ。この改変は、誰が行ったのか?

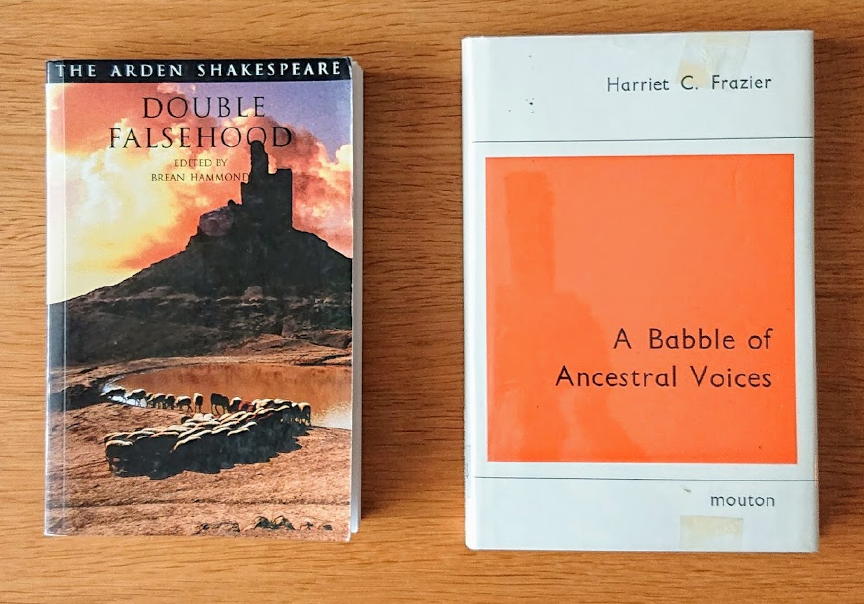

前回述べたように、「二重の欺瞞」のプレゼンターであるルイス・ティボルトによれば、1613年初演の「カルデニオの物語」は17世紀後半に改変されている。タイトルと登場人物の名前の変更という、もし偽作者であれば下策と思えることをティボルドがしたのか否か考えるなら(普通はしない)、本当にその時期に改変が行われ、ティボルドが引き継いだ可能性は残る。 続きを読む