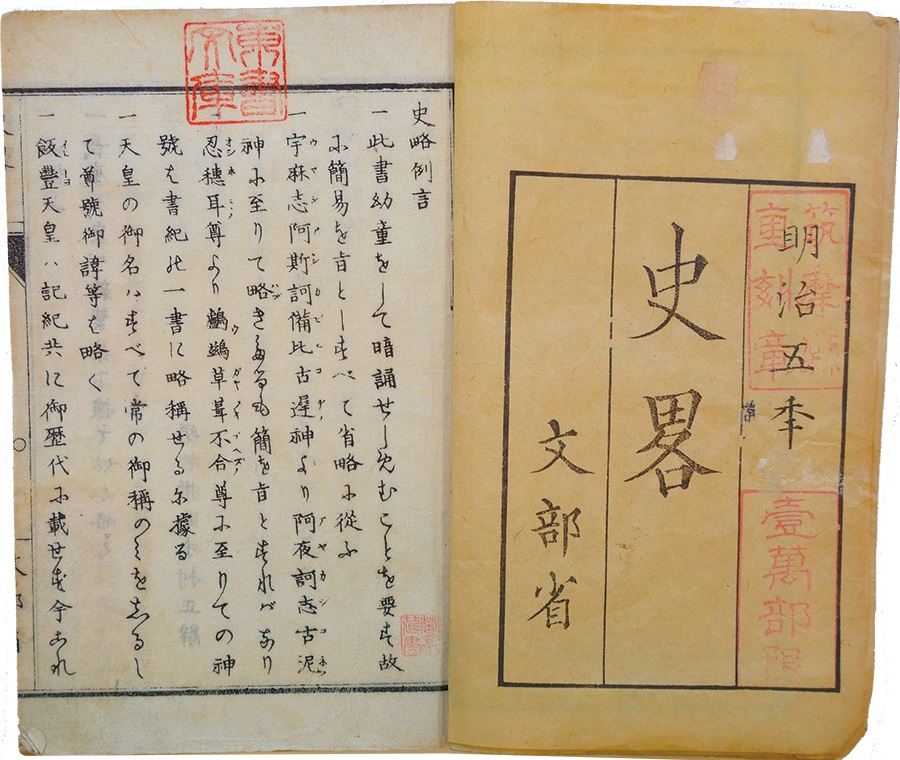

最初の小学生向け歴史教科書 東書文庫サイトより

今回、旧約聖書をめぐる話題で出しそびれていたものを棚ざらえし、旧約を終わりにします。とんでもない難物だったので、ここまで来られてホッとしています。一方で、終わるのが残念な気もしないではありません。何しろ凄い格闘相手だったものだから、悪戦苦闘したこと自体がいい思い出になっているのです。なので、いつかまた旧約に触れることが……いや、もうこんなきつい思いはしたくないかな。

棚ざらえの最初は、前回の続き。聖書の記述がいつ日本の歴史教科書に載るようになったのか気になりました。調べると、早くも明治5年、文部省の最初の歴史教科書『史略』に記されていました。「酋長」アブラハムのカナーン居住から、出エジプト、ダビデの王国、バビロン捕囚を経て、「耶蘇教の祖師」=イエスの刑死に至るまで(簡潔で見事なまとめ)。

西洋において聖書の内容は歴史的事実とみなされていましたから、それが導入されたのでしょう。実証を礎とする近代的な歴史学はまだ緒に就いたばかりです。しかし、以来150年近い時が流れた現代日本で、聖書の記述はなお歴史的事実であるかのような扱いを受けています。これこそ奇跡かもしれません。

次は、旧約聖書の新しい研究動向が外野から見て興味深いこと。山我氏は2013年刊の『一神教の起源』で、聖書学やイスラエル史学が「ここ二十年くらいの間に……大きく様変わりした」と記した後、以前の自著について、旧約が大筋で実際の歴史を反映しているとした過去の支配的な言説を、自らもなぞっていたことを批判的に振り返っています。

変化とは、創世記や出エジプト記などモーセ五書の元になった資料が、ダビデの王国の時代(紀元前10世紀)に遡るものと考えられていたのに対し、近年それらは、旧約の大本が編纂されたアケメネス朝ペルシャ時代(紀元前6世紀~)に作成されたと認識が改められたことのようです(上記以外の、また山我氏以外の著書も参考に書いています)。

モーセ五書は、長くモーセ自身の著作と信じられていましたが、実証的な歴史研究によってバビロン捕囚以降の編纂であると明らかになりました。それでも元になった資料自体はダビデ王時代にまで遡るので、五書の記述はさらに過去の伝承に基づくものとみなすことができました。しかし、新しい研究では、それら資料の年代が一挙に500年ほど、考え方によっては1000年も新しいとされるのです。

こうなると、モーセ五書の「史料」としての意義は激変します。教会関係者には眉をしかめる人もいそうです。しかし、外野からすると、聖書の価値を「歴史的な真実性」に置く必要は最早ないように思えます。「信じられた歴史」はそれ自体尊いし、旧約聖書が他に類を見ない凄い本であり、凄さという点でとんでもなく面白い本であることは間違いないからです。まあ、私なんぞが請け合っても仕方ありませんが。

続いて、なぜこんなにも旧約に熱中したのか、気づいたことを書きます。いまシュメール神話、ギルガメシュ叙事詩を読んでいます。現代からできるだけ遠く(紀元前二千年紀前半?)、かつ読んで理解できる極限のものに触れてみたかったのです。この願いは叶ったものの、旧約のようには熱中できません。構成要素の多様性、複雑さ、歴史を長く生き続けて来たが故の生々しい感触といった旧約の特徴が、そこには欠けています(日本神話には感じることがあります)。

旧約は一見古びた日干し煉瓦の巨大建造物のようですが、通読しようとすると、温かい血の脈動を感じさせる生身の身体であると気づきます。一体これは何ものなのか、なぜこうも不明瞭なのか、わからないまま読み続ける意義はあるのか……次々に疑問は湧き、ガイドブックは頼りになるとしても、自ら立てた問いは自分で解くしかありません。そして、この自ら問いを立て、解こうとすることこそ面白さの核心なのだと私は考えています。

優れた数学者や物理学者は自ら解きがたい問いを立て、それを明かそうとします。旧約という宇宙は、私のような者にその過程をシミュレートさせてくれたのです。とばっちりみたいな悪口ですが、私がミステリーを苦手な理由はここにあります。自分ではなく「作者」が立てた問いを試験みたいに解くのは心が弾みません(読まないので、本当のところは知りませんが)。いま、旧約をめぐる私の最後の問いは、旧約のような小説を書くことかもしれないと考え始めています。

最後に、「聖書、読もうぜ」の回に「ユダヤ教で聖書を何と呼ぶかについては別項で」と記した約束を果たします。山我氏の『聖書時代史』からの引用です。「ユダヤ教聖典の三部分(「律法」[トーラー]、「預言者」[ネビイーム]、「諸書」[ケトゥービーム])のヘブライ語の頭文字を取って「タナッハ」、ないし読まれるべきものの意味で「ミクラー」と呼ぶ」のだそうです。現代の欧米の研究者の間では「ヘブライ語聖書」「ユダヤ教聖書」と呼称することが多いようです。