女神によって創造された穏やかな世界は、唯一神が物語を人間に吹き込んだことで一変しました。英雄ごっこが戦争になり、恋愛のために嘘をつくようになります。p25「物語を通して記憶が共有されると、新しい知恵が生まれた」物語の形を取ると記憶は残りやすくなるようです。そこから知恵が共有され、農牧畜が始まります。富を蓄えることが可能となって、都市、国家、身分制度が形作られていきます。

物語が歴史を生み出したわけです。フランス語では歴史も物語も同じ言葉(histoire)で云々といったことも頭にありましたが、旧約聖書は「物語でありながら、その全体を『律法』として捉え」られるという加藤隆氏の文章(『旧約聖書の誕生』こちらを参照)により動かされたものと思われます。ユダヤ人の国の礎は律法=モーセ五書であり、それは宗教的な掟でもあれば物語でもあるのです。

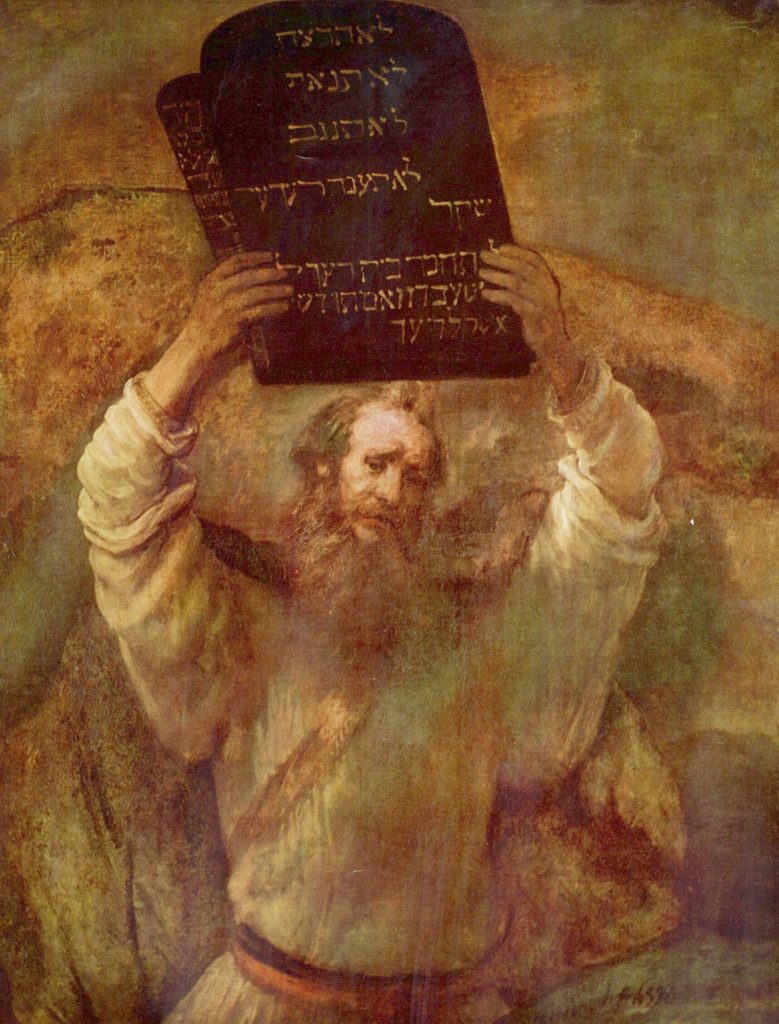

p27「国を統治するため、物語を元に律法を制定した」加藤氏の本から一歩踏み出し――というより逸脱し、「律法を記録するために文字が発明された」なんてそんなわけはありませんが、絶対にないとも言えない……ということにしておきましょう。ちなみにモーセの時代にヘブライ文字は存在しませんから、上掲のレンブラントの絵(1659年)は時代錯誤です。

文字で記録される前の物語は、その後の物語とは別物だったでしょう。「書きとめられた物語は息ができず、物語の化石になった」化石になる前、物語がどんなすごい力を持っていたのか想像すらつきません。文字の時代の神官は「わざわざ今は通じない昔の言葉を使って」(p29)ありがた味を演出します。ユダヤ教が成立した時代(アケメネス朝ペルシア統治下)、聖書の言葉であるヘブライ語を解するのはほぼ宗教者に限られたようです。カトリックにおけるラテン語や仏教における梵語など、こうした宗教のあり方は普遍的なのかもしれません。

p31「人間が何をするか、私は計画などしていなかった。/全て人間たちが造り出した。/彼らの責任であり、彼らの知恵と努力の賜物なのだ」神と創造主が別にいる『女神の肩こり』の世界では神の絶対性と人間の自由意思が両立します! 唯一神は「世界の変化は、全て人間がなしたものだ。天変地異以外」(p55)とも語っています。

旧約において救世主に関する教えは大事なものなのですが、全部読んでも私にはピンと来ませんでした。預言書を読むのがあまりにつらかったからです(こちらを参照)。救世主や預言者に対する唯一神の懐疑的な見方(p35~37)は私のこの「不見識」の反映であり、宗教自体への懐疑ではありません。ダビデの血筋である救世主とか(p37)、救世主の母の処女懐胎(p39)といった教説も、旧約から新約を「透かし見る」ことのできるほどの達人になれば納得できるのでしょうが、私には難しかった。

救世主の父親が占い師に「本当に父親なのか、神さまにきいてもらう」(p45)場面は、「後書き」にある通り、アメリカのTV番組“Maury Show”の”Jesus Mary and Joseph”(遺伝子検査で本当に子供の親なのか判定する視聴者参加コーナーの応用編)にインスパイアされたものです。YouTubeで見ることができます。たとえば、これ。字幕不要。抱腹絶倒。よく放送できたものです。

p49「ぼく、そろそろ始めるよ」イエスは30歳を過ぎて救世主としての活動を始めました。まさかこんなきっかけだったとは……!? 「預言者は故郷では受け入れられない」イエスは故郷のナザレの人々に「はっきり言っておく。預言者は、自分の故郷では歓迎されないものだ」と告げ、事実、町から追放されました(ルカによる福音書4-24)。

p51「息子が神殿で暴れ」は「イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された」(マルコによる福音書11-15)から。「ここは私の父の住まいだと言った」イエス12歳の砌、神殿で行方知れずになった息子を捜した母マリアに対して言った言葉「どうしてわたしを捜したのですか。わたしが自分の父の家にいるのは当たり前だということを、知らなかったのですか」(ルカによる福音書2-49)から。

p53「息子は最期に私への恨み言を口にした」は「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」マタイ(27-46)およびマルコ(15-33)。「息子は……下界に降り……戻って来て……」この間、もちろん彼は地上で復活していたのです。

物語の結語を書いた頃、新型コロナですっかり気が滅入っていて、だから却って明るく終わろうと四苦八苦しました。結局、唯一神に、人間たちの世界は「あったって別に構わない」(p55)と言わせるのが精一杯でした。不徳の致すところです。

註釈はこれで一応終わりにします。しかし、もう少し書きたいことが残っています。『女神の肩こり』についてというより、自作を語るという行為について。次回、あるいは次々回に書くことにします。