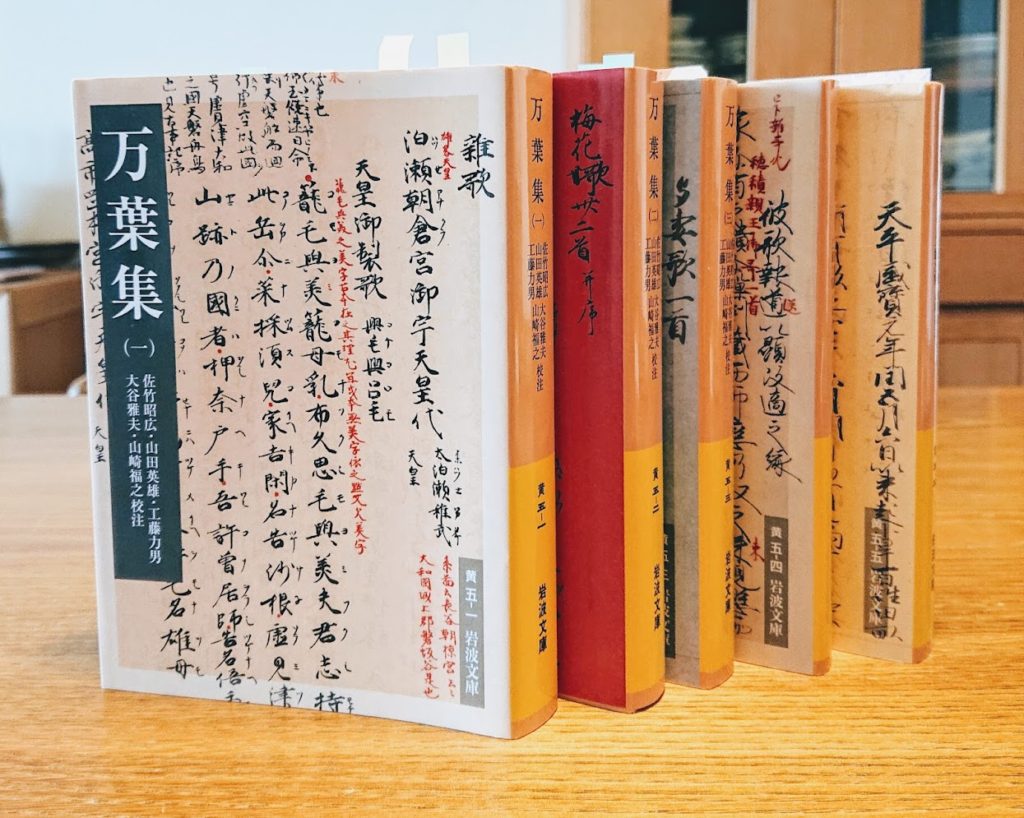

天平の無名詩人、春日蔵首老を、首尾良く常陸国風土記に詩想を吹き込んだ人物と名指すことができるだろうか? 同風土記の撰述者とされることの多い藤原宇合と高橋虫麻呂と併せ、三人の万葉集の作品を比較することで確かめたい。別に論文ではないのだから、私がそう思ったでもいいのだが、ある程度の客観性を目指す方がこのブログらしいと思う(引用は岩波文庫2013年初版『万葉集』による。以前の回と表記が違っていることがある。末尾の数字は、巻数-歌番号)。

まずは春日蔵首老。弁基(3-298)と春日(9-1717)の歌を含む一方、社交的な返答歌(3-286)を省いた。老がその「個性」を発揮して作ったとは思えないので。逆に、同じ観点から、#72で取り上げた懐風藻の漢詩を再録した。

河上のつらつら椿つらつらに見れども飽かず巨勢の春野は(1-56)

ありねよし対馬の渡り海中に幣取り向けて早帰り来ね(1-62)

つのさはふ磐余も過ぎず泊瀬山何時かも越えむ夜はふけにつつ(3-282)

焼津辺に我が行きしかば駿河なる阿倍の市道に逢ひし児らはも(3-284)

真土山夕越え行きて盧前の角太河原にひとりかも寝む(3-298)

三川の淵瀬もおちず小網さすに衣手濡れぬ干す児はなしに(9-1717)

照る月を雲な隠しそ島陰に我が船泊てむ泊り知らずも(9-1719)

花色花枝を染め、鶯吟鶯谷に新し。水に臨みて良宴を開き、爵にうかべて芳春を賞す。(懐風藻59)

次に藤原宇合の歌。彼の漢詩文は「四六駢儷体の美文」の方に通じるものであり、今回の検討の対象としない。私はそこに詩想を感じ取れなかったのだ。ただ、常陸という辺土から先に都に戻る友人を送る七言(89)の序は、惜別の念より羨ましさや妬みの気配が優っていて、ちょっと面白かった。宇合は、その後さらに西国に遣られるのだが、これは彼が官僚として、軍人として、有能さを買われた故のようだ。

玉藻刈る沖辺は漕がじしきたえの枕のあたり忘れかねつも(1-72)

昔こそ難波ゐなかと言はれけめ今都引き都びにけり(3-312)

我が背子を何時そ今かと待つなへに面やは見えむ秋の風吹く(8-1535)

暁の夢に見えつつ梶島の礒越す波のしきてし思ほゆ(9-1729)

山科の石田の小野のははそ原見つつか君が山道越ゆらむ(9-1730)

山科の石田の杜に幣置かばけだし我妹に直に逢はむかも(9-1731)

最後に高橋虫麻呂。万葉集には、東国に材を取った彼の歌が多く含まれる。それだけに、虫麻呂が常陸国風土記の撰述者である可能性は捨てがたい。下では、虫麻呂の得意とする説話を元にしたと覚しい長歌を省いた。#72にも書いたように、彼のその類の長歌は、真の詩というより長歌の形をとった記録のように私には見えるのだ。

なまよみの 甲斐の国 うち寄する 駿河の国と こちごちの 国のみ中ゆ 出で立てる 富士の高嶺は 天雲も い行きはばかり 飛ぶ鳥も 飛びも上らず 燃ゆる火を 雪もち消ち 降る雪を 火もち消ちつつ 言ひも得ず 名付けも知らず くすしくも います神かも 石花の海と 名付けてあるも その山の 堤める海ぞ 富士川と 人の渡るも その山の 水のたぎちそ 日の本の 大和の国の 鎮めとも います神かも 宝とも なれる山かも 駿河なる 富士の高嶺は 見れど飽かぬかも(3-319)

遠妻し多珂にありせば知らずとも手綱の浜の尋ね来なまし(9-1746)

島山を い行き巡れる 川沿ひの 岡辺の道ゆ 昨日こそ 我が越え来しか 一夜のみ 寝たりしからに 峯の上の 桜の花は 滝の瀬ゆ 散らひて流る 君が見む その日までには 山おろしの 風な吹きそと うち越えて 名に負へる社に 風祭りせな(9-1751)

反歌

い行き逢ひの坂の麓に咲きををる桜の花を見せむ児もがも(9-1752)

衣手 常陸の国の 二並ぶ 筑波の山を 見まく欲り 君来ませりと 暑けくに 汗かきなげ 木の根取り うそぶき登り 峯の上を 君に見すれば 男神も 許したまひ 女神も ちはひたまひて 時となく 雲居雨降る 筑波嶺を さやに照らして いふかりし 国のまほらを つばらかに 示したまへば 嬉しみと 紐の緒解きて 家のごと 解けてそ遊ぶ うちなびく 春見ましゆは 夏草の 繁くはあれど 今日の楽しさ(9-1753)

反歌

今日の日にいかで及かむ筑波嶺に昔の人の来けむその日も(9-1754)

鷲の住む 筑波の山の 裳羽服津の その津の上に 率ひて 娘子壮士の 行き集ひ かがふ嬥歌に 人妻に 我も交はらむ 我が妻に 人も言問へ この山を うしはく神の 昔より 禁めぬ行事ぞ 今日のみは めぐしもな見そ 事も咎むな(9-1759)

反歌

男神に雲立ちのぼりしぐれ降り濡れ通るとも我帰らめや(9-1760)

牡牛の 三宅の潟に さし向かふ 鹿島の崎に さ丹塗りの 小船を設け 玉巻きの 小梶しじ貫き 夕潮の 満ちのとどみに 御船子を 率ひ立てて 呼び立てて 御船出でなば 浜も狭に 後れ並み居て 臥いまろび 恋ひかも居らむ 足ずりし 音のみや泣かむ 海上の その津をさして 君が漕ぎ行ゆかば(9-1780)

反歌

海つ路の凪ぎなむ時も渡らなむかく立つ波に船出すべしや(9-1781)

さて、これら三人の歌を、「常陸国風土記を書いた詩人」という観点から見たとき、どのようなことが言えるだろうか? 次回に続く。