ドン・キホーテに「さらば」と挨拶(#70)し、そのすぐ後に1回だけ「再見」して補注を書いてから、いつの間にか1年以上が過ぎていました。ずっと探し続けていたドン・キホーテの面白さの謎について、アメリコ・カストロという鍵となる学者を見つけたものの、スペイン語ができず、さりとて翻訳書の文章は私にはとても読めないので、断念せざるを得なかったのです。しかし、事情が変わったと言えそうです。

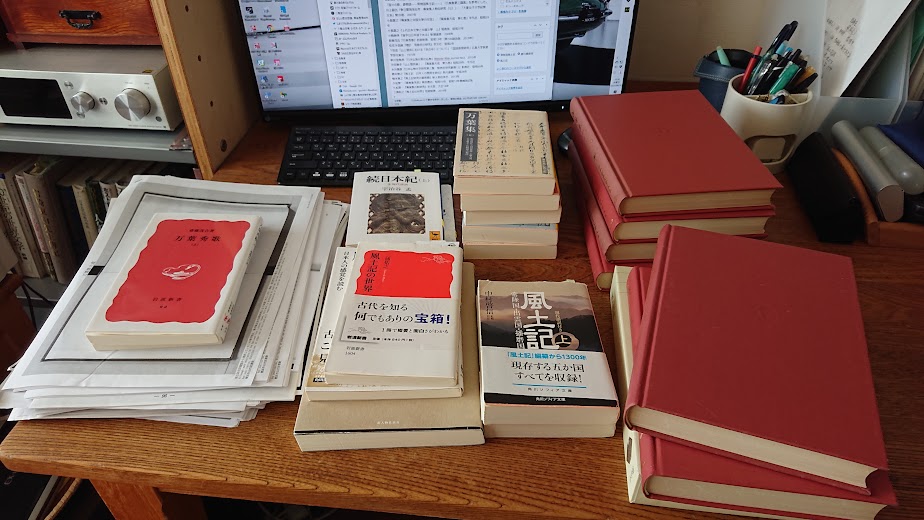

断念の六つ目の理由としてあげた頭痛と眼痛は、その後大幅に軽くなっていました(でなければ、noteの常陸国風土記現代語訳は不可能でした)。そして、知らなかったのですが、昨年暮れにカストロの主著が『スペインの歴史的現実』『スペイン人とは誰か』という2冊の邦訳として出版されていたのです。これを例の隣町の書店で発見し、各8000円ではすぐには買えず、読めるのか試そうと図書館で借りました。

訳者は私が読めなかったカストロの他の本と同じ本田誠二氏です。しかし、両書は(苦労はしますが)読めます。そして内容は間違いなく興味深いのです。厚さからして図書館から借りてでは読み切れないので、『現実』を買いました。で、『誰か』をどうするか、悩んでいます。ここで本格的に読み始めると、せっかく取りかかるはずの小説が先延ばしになります。とりあえず揃えておいて、少しずつ読んで……。他にも、1万円超えの本が必要になりそうなのも辛いところです。 続きを読む